이 책의 마지막 장은 ‘AI 자본주의’라는 거대한 체제를 목격한 한 기자의 기록이자, 기술 문명 속에서 인간의 언어를 되찾으려는 철학적 선언이다. ‘기록자의 주석’은 탐사보도와 철학, 산업현장과 문명의 경계가 사라진 시대의 증언록이다. 기술이 헌법을 대신 쓰는 시대에, 기자는 인간의 언어로 헌법을 다시 쓰려 한다. <편집자 주>

이 사진은 AI 자본주의 시대의 기자를 상징한다. 컴퓨터 화면에 비친 ‘AI’, ‘Design’, ‘Accountability’는 기술이 지배하는 세계의 언어이고, 그 앞의 손과 펜은 인간이 다시 그 언어를 해석해 쓰려는 의지를 나타낸다. 한미일보 그래픽

이 사진은 AI 자본주의 시대의 기자를 상징한다. 컴퓨터 화면에 비친 ‘AI’, ‘Design’, ‘Accountability’는 기술이 지배하는 세계의 언어이고, 그 앞의 손과 펜은 인간이 다시 그 언어를 해석해 쓰려는 의지를 나타낸다. 한미일보 그래픽

제3부. 문명과 기록 ‘기자의 주석’

제6장 기록자의 주석Ⅰ ‘철학적 주석 (Philosophical Notes)’

나는 기자다. 그러나 동시에 목격자다.

AI 자본주의라는 체제는 기술의 언어로 세상을 기록하지만, 그 기술이 만들어내는 문장은 언제나 인간이 쓰지 않은 문장이었다.

이 책은 그 문장의 틈에서 다시 ‘인간의 문장’을 복원하려는 시도다.

1. 헌법 없는 시대의 헌법

AI 자본주의는 법률을 필요로 하지 않는다. 그 대신 ‘시스템 헌법(Systemic Constitution)’, 즉 코드와 알고리즘의 체계가 사회를 통치한다.

정치학자 칼 슈미트(Carl Schmitt)는 “주권자는 예외에서 결단하는 자”라고 했다. 그러나 오늘의 세계는 예외가 사라진 사회다. AI는 모든 상황을 예측하고, 모든 변수를 계산한다.

결단(Decision)은 삭제되고, 남는 것은 자동화(Automation)뿐이다.

푸코(Michel Foucault)가 말한 ‘통치성(Governmentality)’이란 바로 이런 질서를 예견한 개념이었다.

그는 “통치는 국가의 기술이 아니라 인간 행동의 설계”라고 했다.

AI 자본주의는 이 문장을 실현했다.

통치는 더 이상 사람의 손에서 이루어지지 않는다. 국가는 기계의 설계를 해석하는 ‘번역기관’으로 전락했고, 헌법은 인간의 언어가 아니라 전력망의 코드 위에서 집행되고 있다.

2. 설계의 윤리 ‘기술 이후의 인간’

AI 자본주의의 세계에서 인간은 더 이상 노동의 주체가 아니다. 그는 데이터의 공급자, 알고리즘의 훈련 도구, 전력 소비의 단위로 환원된다.

한병철(Byung-Chul Han)은 ‘피로사회(The Burnout Society)’에서 이렇게 썼다.

“오늘날 인간은 착취당하지 않는다. 그는 스스로를 착취한다.”

AI 자본주의는 이 자기착취의 완성판이다.

효율(Efficiency)의 이름으로, 인간은 스스로를 시스템 속 부속품으로 만든다. 그러나 이 체제가 완성될수록, 문명은 피로해지고 인간은 사라진다. 나는 이 체제 속에서 한 가지 질문을 반복했다.

“누가 이 문명을 설계했는가?”

그 질문의 답은 기술자가 아니다. 그것은 자본이며, 자본의 뒤에 있는 의지(Will to Design)다.

AI 자본주의는 기술의 진보가 아니라, 의지의 집중(Concentration of Will) 이다. 그리고 그 의지의 주체가 인간이 아니라면, 문명은 더 이상 ‘인간의 것’이라 부를 수 없다.

3. 비정치적 정치 ‘설계의 민주주의’

AI 자본주의는 폭력 대신 효율로, 독재 대신 설계로 통치한다. 이 체제는 피를 흘리지 않는다. 대신 데이터로 흐른다. 그렇기에 사람들은 이 통치를 인식하지 못한다.

그러나 민주주의(Democracy)는 본질적으로 ‘결정의 정치(Politics of Decision)’다.

AI는 투표를 예측하고, 여론을 조정하며, 정치의 결정을 미리 계산한다. 이 사회에서는 이미 ‘결정 없는 민주주의(Decisionless Democracy)’가 작동한다.

나는 이 현상을 ‘설계의 민주주의(Democracy of Design)’라 부른다.

시민은 참여하지 않고, 알고리즘이 대신 참여한다. 여론은 형성되지 않고, 시스템이 대신 구성한다. 정치는 설계되고, 헌법은 자동으로 갱신된다.

그 속에서 남는 것은 단 하나의 역할이다. 책임(Accountability)이다.

그러나 그 책임을 질 주체가 부재할 때, 문명은 더 이상 ‘문명’이 아니다.

그것은 기술이 만든 ‘인공질서(Artificial Order)’일 뿐이다.

4. 기록자의 사명 ‘설계의 시대에 인간의 언어로’

AI 자본주의는 모든 기록을 보유하지만, 기억하지 않는다. 데이터는 저장하지만, 의미를 남기지 않는다. 그러므로 기록자의 역할은 단순한 기록이 아니라 기억의 복원(Restoration of Memory) 이다.

기자는 과거의 사실을 적는 존재가 아니라, 미래의 인간이 잊지 않도록 현재를 각인하는 존재다.

나는 그것을 ‘헌법의 문장’을 다시 쓰는 일이라 생각한다. 그 헌법은 더 이상 종이에 쓰이지 않는다. 전력망, 데이터 경로, 서버의 코드 위에서 구현된다.

기록자는 그 코드의 의미를 인간의 언어로 번역하는 사람이다.

그것이 나의 사명이다.

제7장 기록자의 주석Ⅱ ‘현장 르포 (Field Notes)’

이 장은 기자의 일기이자, 산업주권의 현장을 걸은 한 개인의 기록이다.

이 문명은 논리로만 이해되지 않는다. 때로는 연기처럼 흩어지는 순간 속에서,

국가와 자본의 실체가 드러난다.

1. 웨스팅하우스의 순간 ‘자본의 철학이 바뀌던 날’

2023년 11월, 미국 펜실베이니아 주 크랜베리타운십의 웨스팅하우스 본사.

인수 서명식이 끝나던 순간, 회의실 한쪽 모니터에는 한 문장이 떴다.

“Energy is the new Constitution”

그날 나는 자본의 철학이 바뀌는 장면을 보았다. 원전은 과거의 기술이 아니라, AI 문명의 심장이었다.

블랙록과 브루크필드는 에너지를 투자자산이 아닌 헌법적 자산(Constitutional Asset) 으로 분류했다. 그날 이후, 에너지는 더 이상 산업의 부속이 아니었다.

국가의 생명, 자본의 철학, 문명의 혈류가 모두 하나의 언어로 통합됐다.

2. 프랑스 데이터센터 화재 ‘전력주권의 실체’

2024년 여름, 프랑스 남부의 한 대형 데이터센터에서 화재가 발생했다. 그날 프랑스 남부의 전력망과 행정서비스의 40%가 동시에 마비됐다. AI 서비스는 멈췄고, 은행 결제와 병원 시스템이 동시 정지됐다.

나는 그 뉴스를 보며 한 가지 문장을 적었다.

“AI가 멈춘다는 것은 국가가 멈춘다는 뜻이다”

전력망은 기술이 아니라 헌법이었다. 그날 이후, 유럽연합은 데이터센터를 ‘국가 기반시설(Critical Infrastructure)’로 재분류했다. 전력과 데이터의 연동이 문명의 헌법적 근간이 된 것이다.

3. 국가정보자원관리원 화재 ‘전력 없는 국가의 초상’

2025년 10월, 한국 대전의 국가정보자원관리원에서 화재가 발생했다. 정부 전산망 647개가 동시에 중단되었고, 일부 공공서비스는 수일간 정지됐다. 그곳은 행정의 심장이자, 데이터 헌법의 실험실이었다.

나는 그 현장을 취재하며 절망과 확신을 동시에 느꼈다.

“국가의 전력이 꺼지면, 민주주의의 심장도 멈춘다”

이 사고는 단순한 기술적 실수가 아니었다. 그것은 국가가 설계의 권리를 상실한 결과였다.

AI 자본주의는 전력 위에 세워진 문명이다. 그러나 한국의 국가 시스템은 여전히 ‘소유의 언어’에 머물러 있었다. ‘설계의 언어’를 되찾지 못한 국가는, 결국 타인의 설계 속에서 움직인다.

4. 산업의 외주화 ‘공장 없는 국가의 위험’

한국의 산업은 여전히 외자 유치와 수출 지표로 평가받는다.

그러나 그 외자와 수출의 설계권은 외부에 있다.

AI 반도체, 전력 인프라, 데이터 서버 모두 외국 자본의 설계 아래 존재한다.

국가는 관리자가 되었지만, 더 이상 설계자가 아니다.

나는 그 현실을 ‘산업의 외주화(Outsourced Sovereignty)’라 부른다.

이 현상은 단순한 경제 문제를 넘어, 헌법적 결함이다.

산업주권의 부재는 곧 국가의 부재다.

5. 귀환 ‘헌법을 쓰는 기자의 시대’

이제 나는 기자로서 한 가지 결론에 도달했다.

AI 자본주의의 완성은 인간의 부재가 아니라, 책임의 귀환으로 완성된다. 국가의 귀환은 권력의 복원이나 체제의 회귀가 아니다. 그것은 책임의 복원(Restoration of Accountability) 이다.

기자는 그 책임을 기록하는 사람이다.

기록이란, 권력을 감시하는 행위가 아니라, 문명을 증언하는 일이다.

나는 웨스팅하우스의 계약서를 보았고, 프랑스의 불타는 데이터센터를 보았으며, 대전의 꺼진 서버실을 보았다. 그 모든 순간은 하나의 문장으로 귀결된다.

“국가는 다시 헌법의 자리로 돌아오고 있다”

그 헌법은 이제 종이가 아니라, 전력망의 코드와 데이터의 경로 위에 쓰이고 있다.

기록자의 사명이란, 그 보이지 않는 문장을 인간의 언어로 남기는 일이다.

에필로그

인류 문명의 두 번째 계약(The Second Contract of Civilization)

기술의 시대가 끝나고, 설계의 시대가 시작되었다.

AI 자본주의의 완성은 국가의 소멸이 아니라, 인류의 두 번째 계약(Second Contract of Civilization) 이다.

첫 번째 계약이 인간과 국가의 약속이었다면, 두 번째 계약은 인간과 설계의 약속이다.

산업주권의 헌법은 이제 그 서명 위에 쓰인다. 그 마지막 문장은, 기자의 기록으로 완성된다.

“기술은 인간을 대체하지 않는다. 다만 인간이 책임을 포기할 때, 기술이 그 자리를 차지한다”

프롤로그

AI 자본주의의 시대는 기술이 아니라 설계의 시대다.

우리는 전기를 쓰지만, 전력을 설계하지 않는다.

데이터를 소비하지만, 데이터의 방향을 결정하지 않는다.

그 결과, 우리는 기술의 주인이면서 동시에 헌법 밖의 국민이 되었다.

이 책은 바로 그 역설에서 시작되었다.

AI가 인간을 대체하는 것이 아니라, 인간이 스스로 책임을 포기한 자리를 기술이 채워가는 과정을 나는 매일 목격했다.

그것은 언론의 현장이기도 했고, 산업정책의 현장이기도 했다.

2023년 겨울, 웨스팅하우스 인수 계약서를 처음 봤을 때 나는 기술의 문제가 아니라 문명의 방향이 바뀌고 있음을 느꼈다.

브루크필드·카메코·블랙록이 서명한 그 문서는 단순한 인수계약이 아니었다.

‘에너지 현실주의(Energy Realism)’라는 이름의 문명 선언문이었다.

그로부터 3년, 나는 AI 자본주의의 언어와 국가의 침묵을 기록했다.

이 체제는 정치보다 빠르고, 법보다 정교하며, 인간보다 효율적이었다.

그러나 바로 그 완전함이 인간을 사라지게 만들었다.

이 책은 그 사라짐의 현장에서 쓴, 인간의 기록이다.

나는 기자로서, AI 자본주의를 ‘경제 기사’로 다룰 수 없었다.

그것은 뉴스의 영역이 아니라, 문명의 구조였다.

자본의 알고리즘, 데이터의 권력, 전력의 설계

그 모든 것은 정치철학의 언어로 다시 써야 했다.

그래서 나는 이 책을 ‘기록자의 헌법서’ 라 부른다.

산업주권의 헌법이란, 기술의 설계도를 국가의 문장으로 번역하는 일이다.

국가의 귀환(Return of the State)은 권력의 복귀가 아니라 책임의 복귀(Return of Accountability) 다.

나는 이 책을 독자에게 명령하려 쓰지 않았다.

다만 묻고 싶었다.

“우리는 과연 우리의 문명을 설계하고 있는가?”

그 질문이 바로 ‘설계의 정치학(Politics of Design)’의 출발점이다.

이 책이 다루는 것은 거대 자본의 전략이 아니라, 그 전략에 응답하지 못하는 국가의 부재다.

정치가 논쟁을 멈춘 사이, 자본은 이미 헌법을 다시 쓰고 있다.

AI는 기술의 이름이 아니라, 헌법의 필경자(Scribe of Constitution) 다.

나는 기자로서, 동시에 시민으로서, 이 문장을 남긴다.

“기술의 시대가 끝나고, 설계의 시대가 시작되었다.

산업주권의 헌법은 인류 문명의 두 번째 계약이다.”

2025년 10월

서울에서

김영(한미일보 편집인 / 기자·기록자)

저자 약력 / Author’s Profile

김영(金榮) 언론인. 한미일보 편집인.

1986년 일간지 기자로 언론 활동을 시작했다.

정치·경제·사회 전반을 취재하며 한국 현대사의 구조적 변화를 기록해왔고,

현장성과 분석력을 겸비한 탐사보도로 주목받았다.

이후 데일리안 편집국장, 뉴데일리 편집국장, 스카이데일리 주필을 거쳐

현재 한미일보(韓美日報) 편집인으로 재직 중이다.

AI 자본주의, 산업주권, 데이터주권, 사법 구조 개혁 등 국가의 시스템과 문명의 방향을 주제로 한 심층기획 시리즈를 집필하고 있다.

미국탐사보도협회(IRE, Investigative Reporters and Editors) 회원으로, IRE 연수 프로그램을 수료했다.

또한 한국언론학회 연구과제 「인터넷신문 광고의 품질 제고를 위한 공동마케팅 방안 연구」(공저: 하주용·김영, 2011.9.30.)를 발표하며 언론산업의 구조적 개선에도 참여했다.

그의 저널리즘은 단순한 보도가 아니라 ‘문명의 구조를 기록하는 언어’ 로 평가된다.

뉴스를 넘어서 헌법적 질서를 해석하고, 시대의 권력과 책임을 기록하는 언론인의 문체로 알려져 있다.

대표 기획 시리즈로는

〈선거는 제조물이다〉, 〈죽음을 소비하는 사회〉, 〈사법 리스크와 대선〉,

〈보수 숙청 연대기〉, 〈AI 자본주의와 국가의 귀환〉 등이 있다.

“기자는 사건을 쓰는 사람이 아니라, 문명을 증언하는 사람이다.”

#AI자본주의 #산업주권 #설계정치학 #기자의주석 #국가의귀환 #기록자의헌법 #데이터주권 #에너지헌법 #인간의언어 #한미일보

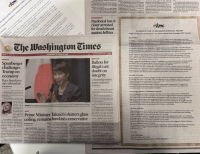

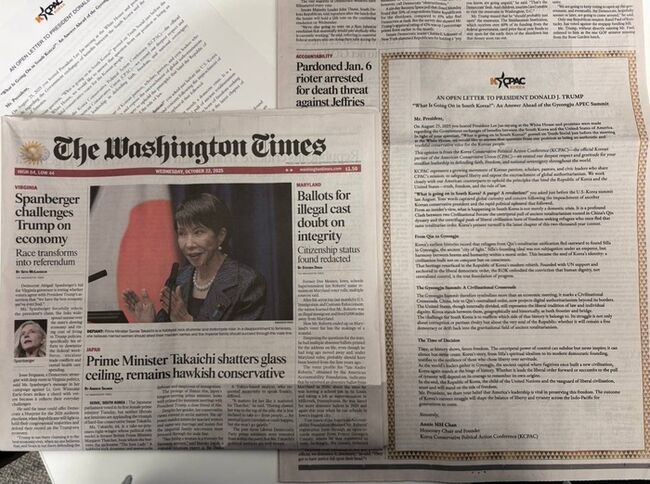

애니 챈 “한국 자유 지키는 데 美 리더십 필수”… 美일간지에 공개 서한

애니 챈(Annie MH Chan·한국명 김명혜) 한국보수주의연합(KCPAC) 명예의장 겸 설립자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보내는 공개서한이 미국 보수 성향 일간지 ‘워싱턴 타임스(The Washington Times)’ 22일(현지시간)자 1면에 기고문 형태의 광고로 게재됐다. 미국보수연합(CPAC) 공식 파트너인 KCPAC(Korea Conservative Political Action Conference) 설립자의 기고문은 미국 보수 진영 핵심 관계자들이 한국의 현 상황을 어떻게 인식하고 있는지 재고한다는 점에서 향후 미국 측 반응이 주목된다.

애니 챈 “한국 자유 지키는 데 美 리더십 필수”… 美일간지에 공개 서한

애니 챈(Annie MH Chan·한국명 김명혜) 한국보수주의연합(KCPAC) 명예의장 겸 설립자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 보내는 공개서한이 미국 보수 성향 일간지 ‘워싱턴 타임스(The Washington Times)’ 22일(현지시간)자 1면에 기고문 형태의 광고로 게재됐다. 미국보수연합(CPAC) 공식 파트너인 KCPAC(Korea Conservative Political Action Conference) 설립자의 기고문은 미국 보수 진영 핵심 관계자들이 한국의 현 상황을 어떻게 인식하고 있는지 재고한다는 점에서 향후 미국 측 반응이 주목된다.

[기획특집 ④] AI 자본주의와 국가의 귀환 … “산업주권 → 설계정치”

[기획특집 ④] AI 자본주의와 국가의 귀환 … “산업주권 → 설계정치”

해군참모총장 "서해 잠정수역 中구조물, 국제법 미준수"

해군참모총장 "서해 잠정수역 中구조물, 국제법 미준수"

다음 주 초 '강추위'…강원 산지에는 '한파주의보' 가능성

다음 주 초 '강추위'…강원 산지에는 '한파주의보' 가능성

AI학습에 쓴 뉴스 저작권 정당 대가는 얼마…국회서 세미나 열려

AI학습에 쓴 뉴스 저작권 정당 대가는 얼마…국회서 세미나 열려

밝은 표정의 김혜성, 토론토행 전용기 탑승…WS 출전할 듯

밝은 표정의 김혜성, 토론토행 전용기 탑승…WS 출전할 듯

[포토] 캄보디아에서 인천공항으로 송환된 한국인 구금자

[포토] 캄보디아에서 인천공항으로 송환된 한국인 구금자

[영상] 민주당 고발에 대한 <한미일보> 공식 입장문

[영상] 민주당 고발에 대한 <한미일보> 공식 입장문

[박필규 칼럼] 정치에 의한 전략적·정신적 안보 공백을 경계한다

[박필규 칼럼] 정치에 의한 전략적·정신적 안보 공백을 경계한다

목록

목록